实验室平面规划系统

实验室流程设计

实验室工作流程的优化是一项系统工程,需要从实验室整体布局和局部功能分区两个层面进行统筹规划。首先,合理的空间布局能够显著缩短实验人员的移动路径,例如将常用仪器设备按照使用频率和操作顺序进行科学排布,可以节省约30%的操作时间。其次,现代实验室管理软件(如LIMS系统)的应用可以实现实验数据的实时采集、分析和共享,有效减少人为操作失误。这些系统通常具备样本追踪、设备管理和质量控制等功能模块,通过与实验室硬件设施的智能联动,进一步提升工作效率。此外,完善的实验室管理制度是流程优化的重要保障,包括标准操作程序(SOP)的制定、人员培训机制和质量控制体系的建立等,这些制度性安排能够确保实验流程的规范化和标准化。

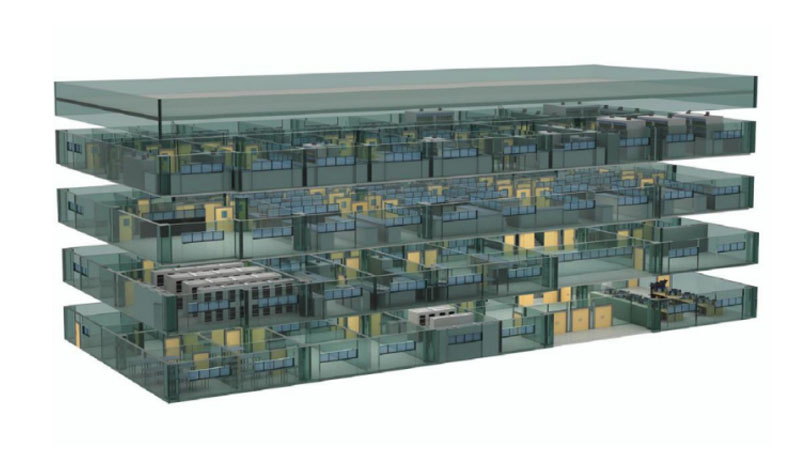

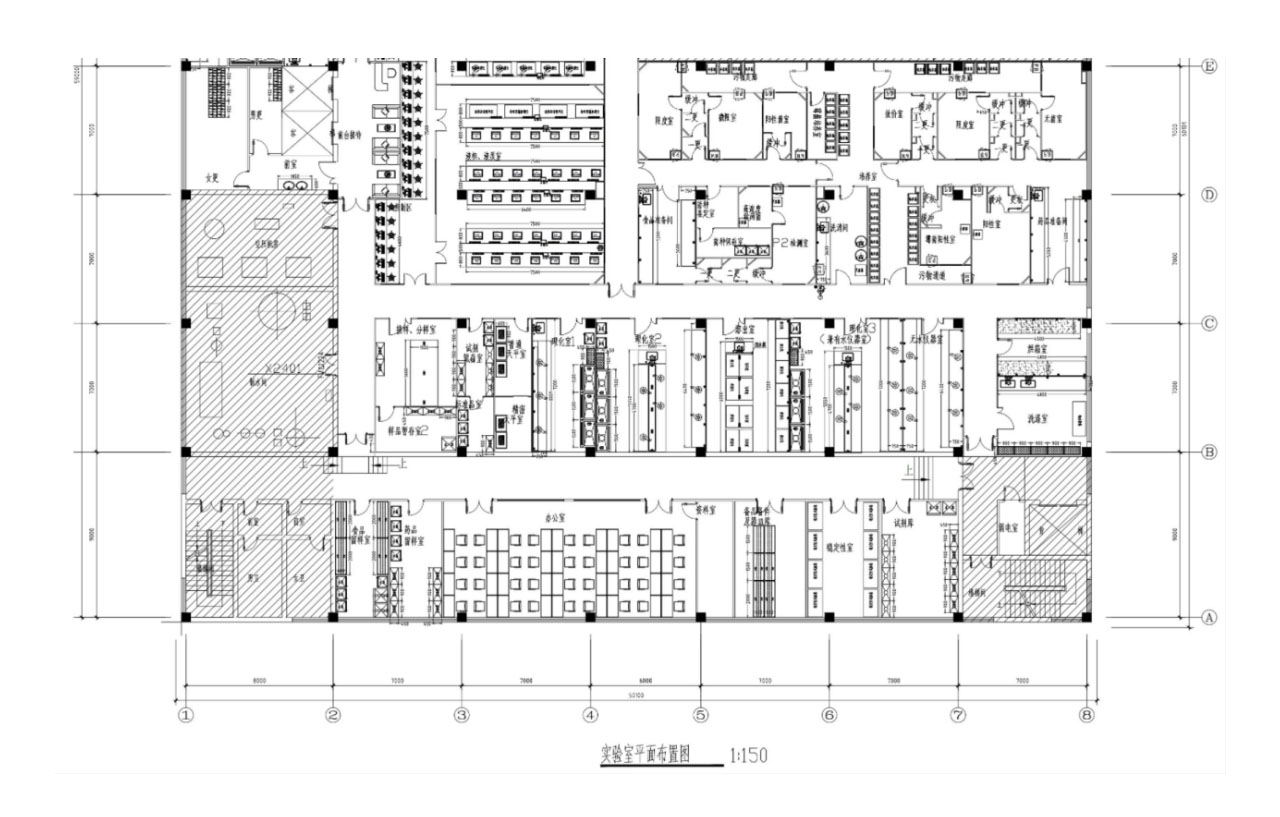

整体布局设计

实验室整体布局设计需要遵循"功能优先、安全为本、兼顾发展"的基本原则。在设计过程中,首先要对实验室的各项工艺流程进行深入分析,明确各功能区域之间的相互关系。特殊实验室(如PCR实验室、BSL-2实验室等)的位置选择需要重点考虑生物安全要求和环境控制需求,通常应设置在建筑物末端或独立区域。同时,要充分考虑建筑结构的承重能力、层高限制以及上下层环境的影响,例如振动敏感设备应避开机房正上方,大型仪器室需要考虑楼板荷载。设计人员还需评估未来发展的可能性,在空间规划上预留适当的扩展区域。优秀的整体布局设计应该能够实现各功能区域的高效衔接,同时满足安全防护和环境保护的要求。

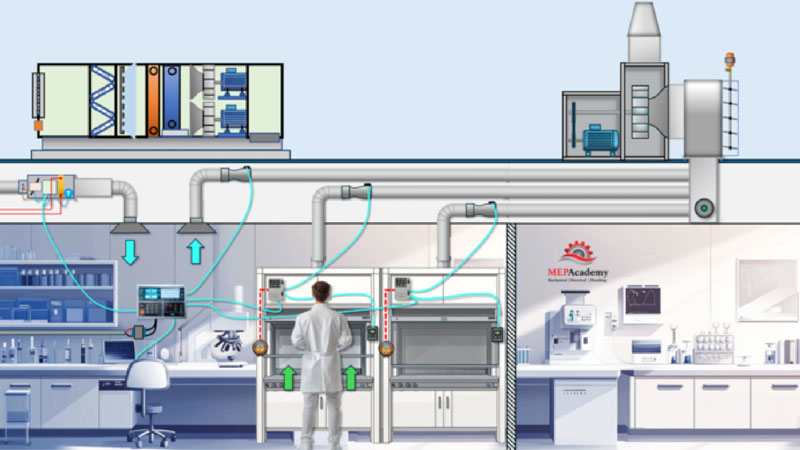

实验室室内布局

实验室室内布局的核心目标是创建安全、高效、舒适的工作环境。在具体设计中,首先要确保实验台、通风柜等主要设备的布置符合实验流程的最短路径原则,通常采用"三角形工作区"概念,将操作区、准备区和设备区形成合理的工作三角。安全方面需要特别注意人流与物流的分流设计,设置清晰的单向行走路线,危险区域要设置明显的警示标识。环境控制要素包括:合理的通风系统(换气次数6-12次/小时)、适宜的照明(300-500lux)、噪声控制(≤55dB)等。仪器设备的摆放要兼顾操作便利性和维护需求,四周应保留不少于80cm的检修空间。配套条件的设计要提前规划,包括:电源插座的数量和位置(距地面1.2m)、给排水点位(每6m实验台设置1个水槽)、气体管路(采用集中供气系统)等。色彩搭配建议采用浅色系为主,局部使用警示色,既保证视觉舒适度又突出安全提示。